miércoles, 29 de noviembre de 2017

Los 10 mandamientos del Análisis Sintáctico

El primero: "Harás caso a la profesora sobre todas las cosas"

(Aquí tienes los otros nueve enlace)

.

Comentario "El conde Lucanor"

CUENTO VII

Lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña Truhana

Otra vez estaba hablando el Conde Lucanor con Patronio de esta manera:

-Patronio, un hombre me ha propuesto una cosa y también me ha dicho la forma de conseguirla. Os aseguro que tiene tantas ventajas que, si con la ayuda de Dios pudiera salir bien, me sería de gran utilidad y provecho, pues los beneficios se ligan unos con otros, de tal forma que al final serán muy grandes.

Y entonces le contó a Patronio cuanto él sabía. Al oírlo Patronio, contestó al conde:

-Señor Conde Lucanor, siempre oí decir que el prudente se atiene a las realidades y desdeña las fantasías, pues muchas veces a quienes viven de ellas les suele ocurrir lo que a doña Truhana.

El conde le preguntó lo que le había pasado a esta.

-Señor conde -dijo Patronio-, había una mujer que se llamaba doña Truhana, que era más pobre que rica, la cual, yendo un día al mercado, llevaba una olla de miel en la cabeza. Mientras iba por el camino, empezó a pensar que vendería la miel y que, con lo que le diesen, compraría una partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y que luego, con el dinero que le diesen por las gallinas, compraría ovejas, y así fue comprando y vendiendo, siempre con ganancias, hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas.

»Luego pensó que, siendo tan rica, podría casar bien a sus hijos e hijas, y que iría acompañada por la calle de yernos y nueras y, pensó también que todos comentarían su buena suerte pues había llegado a tener tantos bienes aunque había nacido muy pobre.

»Así, pensando en esto, comenzó a reír con mucha alegría por su buena suerte y, riendo, riendo, se dio una palmada en la frente, la olla cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. Doña Truhana, cuando vio la olla rota y la miel esparcida por el suelo, empezó a llorar y a lamentarse muy amargamente porque había perdido todas las riquezas que esperaba obtener de la olla si no se hubiera roto. Así, porque puso toda su confianza en fantasías, no pudo hacer nada de lo que esperaba y deseaba tanto.

»Vos, señor conde, si queréis que lo que os dicen y lo que pensáis sean realidad algún día, procurad siempre que se trate de cosas razonables y no fantasías o imaginaciones dudosas y vanas. Y cuando quisiereis iniciar algún negocio, no arriesguéis algo muy vuestro, cuya pérdida os pueda ocasionar dolor, por conseguir un provecho basado tan sólo en la imaginación.

Al conde le agradó mucho esto que le contó Patronio, actuó de acuerdo con la historia y, así, le fue muy bien.

Y como a don Juan le gustó este cuento, lo hizo escribir en este libro y compuso estos versos:

En realidades ciertas os podéis confiar,

mas de las fantasías os debéis alejar.

(Localización)

El relato que vamos a comentar pertenece a la obra El conde Lucanor, compuesta dentro del periodo de la Edad Media, más concretamente de la alta Edad Media. Esta obra, considerada la obra cumbre de la narrativa en prosa del siglo XIV de la literatura española, está formada por 51 relatos compuestos entre 1330 y 1335 por don Juan Manuel, noble del siglo XIV. No son relatos originales sino que fueron recogidos por don Juan Manuel de distintas fuentes (orientales, árabes...) transformándolas posteriormente y traduciéndolas a la lengua romance, que por entonces se encontraba en pleno proceso de formación tras los primeros pasos dados por su tío Alfonso X.

Don Juan Manuel es el primer narrador que utiliza la prosa castellana para escribir relatos, hasta entonces sólo se empleaba el verso (Cantar de Mío Cid, El Libro de Buen Amor...), dotando así al castellano de carácter literario. Además es consciente de ser un autor individual responsable de su obra por lo que cuida que ésta no sufra alteraciones.

(Género)

El texto pertenece al género narrativo.

Es de destacar que en este relato tenemos dos narradores: un

narrador observador en tercera persona que nos cuenta lo que ve y que

interviene en pocas ocasiones, para introducir y cerrar el relato (líneas 1, 6,

7, 11 y 33-36). Pero también Patronio actúa como narrador, en este caso se

trata de un narrador en tercera persona omnisciente que cuenta la historia de

Doña Truhana (párrafos: parte del 8, 9, 10 y 11).

En el relato principal se usa el estilo

directo a través del diálogo que mantienen los personajes, Patronio y el

Conde, y que ocupa los párrafos 2, 4 y del 6 al 9; en cambio, en el relato

secundario no se oye nunca la voz de los personajes sino que lo que estos

piensan o dicen lo sabemos a través del narrador (línea 14: empezó a pensar que

vendería la miel...).

En cuanto a los personajes, tanto el

Conde como Patronio son principales del relato al igual que doña Truhana del

ejemplo de Patronio. Todos son personajes planos ya que se caracterizan por

rasgos muy simples.

(Tema y estructura)

El relato que estamos comentando trata del consejo que le pide el conde a Patronio sobre un negocio que le han propuesto y que en principio parece ventajoso, Patronio le hace ver que no todo parece lo que es para ello le cuenta el cuento de doña Truhana. Consta de 38 líneas, más el título, divididas en 12 párrafos que se estructuran de la siguiente manera:

1. Planteamiento del problema (líneas 1 a 5): un hombre le habla al conde Lucanor acerca de un asunto que sería muy provechoso en muchos aspectos.

2. Opinión de Patronio (líneas 6 a 10): es de inteligentes atenerse a las cosas certeras.

3. Exienplo (líneas 11 a 32): lo que le sucedió a doña Truana

cuando llevaba la miel al mercado.

cuando llevaba la miel al mercado.

4. Aplicación al caso concreto del conde Lucanor (líneas 33 a 34): las

ilusiones desmedidas hay que desecharlas.

ilusiones desmedidas hay que desecharlas.

5. Versos que contienen la moraleja de la historia (líneas 35 a 38).

(Lengua y estilo)

En relación a la lengua y al estilo empleados en el texto, destaca el uso de la forma dialogada, los personajes hablan usando el estilo directo y no a través del narrador. Para ello se usa los guiones que señalan la intervención de cada personaje.

Se trata de un texto narrativo por lo que abundan los verbos y, en cuanto a los verbos, observamos el uso del presente (línea 3: aseguro, tiene) para las acciones que tienen lugar en ese momento, el pretérito perfecto compuesto (línea 2: ha propuesto) para las acciones pasadas pero no terminadas y el condicional (línea 3:pudiera) para las acciones que se consideran hipotéticas.

Encontramos nombres propios como Truhana, Patronio y Lucanor. Además, vemos como para hablar del negocio que le han ofrecido, Lucanor utiliza sustantivos abstractos: línea 3, ventajas; línea 4, utilidad y provecho. Se utiliza un sustantivo comodín: cosa en la línea 2. También se emplean sustantivos abstractos para trasmitir esa sensación de que lo propuesto al conde son ilusiones y no realidades (línea 27: fantasías e imaginaciones...)

Llaman la atención los sustantivos concretos en la enumeración de los pensamientos que tiene doña Truhana, línea 12-15: miel, huevos, gallinas, ovejas.

En cuanto a los adjetivos, destaca el uso de los antónimos rica y pobre, con significado valorativo, para hacer alusión al nivel de doña Truhana, utilizando así un circunloquio para decir que pertenece a la clase media (líneas 11 y 12: que era más pobre que rica)

También interesa la repetición o familia léxica de comprar (párrafo 6), hablando de doña Truhana; así como la de reír (párrafo 8) que antes de descubrirnos que va a pasar nos lo podemos imaginar.

En cuanto a los recursos literarios, el que más destaca es el hipérbaton línea 1 (Otra vez, estaba hablando..., el complemento aparece delante del verbo y el sujeto detrás del verbo)...; y las antítesis antes comentadas (pobre-rica, realidad-fantasía).

Para terminar haremos alusión al pareado que resume la moraleja y que se nos dice que es don Juan Manuel quien lo ha escrito. Esto es otro rasgo del estilo del autor, que se hace mencionar en su propia obra. El pareado son dos versos alejandrinos, ya que se les suma una sílaba al ser versos agudos, con rima consonante en –ar.

Comentario crítico

Obviamente, habría que centrarse en la moraleja: ilusiones vs realidades. Se podría mostrar desacuerdo con lo planteado en la historia de doña Truhana, pues por una mala acción se cercena la actitud emprendedora y las ilusiones de la protagonista. Se podría ir por ahí, un poco a contracorriente, argumentándolo bien. O, por el contrario, reforzar la moraleja y hablar del esfuerzo en el presente para un mejor futuro...

domingo, 26 de noviembre de 2017

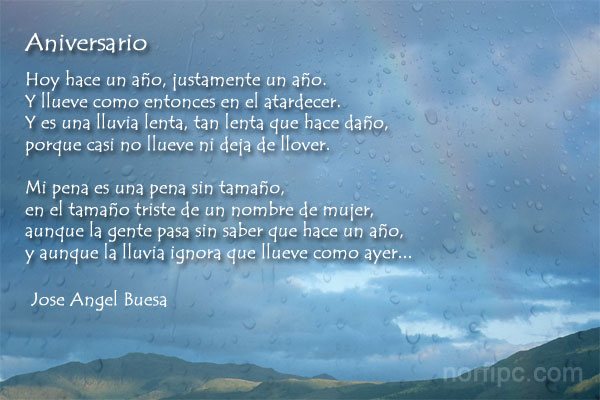

Poemas de José Ángel Buesa

Cuatro poemas preciosos de José Ángel Buesa, poeta cubano (1910-1982):

1º-"Ella amará a otro hombre"

4º/ ANIVERSARIO

1º-"Ella amará a otro hombre"

Ella amará a otro hombre.

Yo voy lejos, andando hacia el olvido.

Y puede suceder que alguien me nombre,

pero ella fingirá no haber oído.

Ella amará a otro hombre:

el tiempo pasa y el amor finaliza,

y es natural que lo que fue una brasa

acabe convirtiéndose en ceniza.

Aunque nadie lo quiera,

envejecen las vidas y las cosas,

y es natural también que en primavera

los rosales den rosas.

Es natural. Por eso,

ella amará a otro hombre, y está bien.

No sé si ya olvidó mi último beso,

ni me importa con quién.

Pero quizás, un día,

oyendo una canción,

sentirá que esa vieja melodía

le cambia el ritmo de su corazón.

O será algún vestido

que yo le conocí,

o el olor del jardín cuando ha llovido,

pero algún día ha de pensar en mí.

O puede ser un gesto,

un modo de mirar,

o ciertas calles, o un botón mal puesto,

o una hoja seca que voló al azar.

Y de alguna manera

tendrá que recordarme, sin querer,

escuchando unos pasos en la acera

como los míos al atardecer.

Será en algún momento,

no importa cuándo o dónde, aquí o allá,

porque el amor, por parecerse al viento,

parece que se ha ido y no se va.

Y si en ese momento ella suspira

y él pregunta por qué,

le tendrá que inventar una mentira

para que nunca sepa por qué fue.

Y él no verá esa huella,

eso tan mío en lo que ya perdí;

y, aunque la pueda amar más que yo a ella,

ella no podrá amarlo más que a mí..!

2º-"Poema del secreto"

Puedo tocar tu mano sin que tiemble la mía,

y no volver el rostro para verte pasar.

Puedo apretar mis labios un día y otro día...

y no puedo olvidar.

Puedo mirar tus ojos y hablar frívolamente,

casi aburridamente, sobre un tema vulgar,

puedo decir tu nombre con voz indiferente...

y no puedo olvidar.

Puedo estar a tu lado como si no estuviera,

y encontrarte cien veces, así como al azar...

puedo verte con otro, sin suspirar siquiera,

y no puedo olvidar.

Ya ves: Tú no sospechas este secreto amargo,

más amargo y profundo que el secreto del mar...

porque puedo dejarte de amar, y sin embargo...

¡no te puedo olvidar!

y no volver el rostro para verte pasar.

Puedo apretar mis labios un día y otro día...

y no puedo olvidar.

Puedo mirar tus ojos y hablar frívolamente,

casi aburridamente, sobre un tema vulgar,

puedo decir tu nombre con voz indiferente...

y no puedo olvidar.

Puedo estar a tu lado como si no estuviera,

y encontrarte cien veces, así como al azar...

puedo verte con otro, sin suspirar siquiera,

y no puedo olvidar.

Ya ves: Tú no sospechas este secreto amargo,

más amargo y profundo que el secreto del mar...

porque puedo dejarte de amar, y sin embargo...

¡no te puedo olvidar!

3º/ ASÍ, VERTE DE LEJOS

Así, verte de lejos, definitivamente.

Tú vas con otro hombre, y yo con otra mujer.

Y sí que como el agua que brota de una fuente

aquellos bellos días ya no pueden volver.

Así, verte de lejos y pasar sonriente,

como quien ya no siente lo que sentía ayer,

y lograr que mi rostro se quede indiferente

y que el gesto de hastío parezca de placer.

Así, verte de lejos, y no decirte nada

ni con una sonrisa, ni con una mirada,

y que nunca sospeches cuanto te quiero así.

Porque aunque nadie sabe lo que a nadie le digo,

la noche entera es corta para soñar contigo

y todo el día es poco para pensar en ti

"Pato" Blas de Otero

para nadar, nadar por todo el mundo,

pato para viajar sin pasaporte

y repasar, pasar, pasar fronteras,

como quien pasa el rato.

Pato.

Patito vagabundo.

Plata del norte.

Oro del sur. Patito danzaderas.

Permitidme, Dios mío, que sea pato

¿Para qué tanto lío,

tanto papel,

ni tanta pamplina?

Pato.

Mira, como aquél

que va por el río

tocando la bocina...

Blas de Otero (1916-1979)

sábado, 25 de noviembre de 2017

Comentario de texto de un fragmento del "Libro de buen amor" . 3 Ejemplos

EJEMPLO 1

Cómo murió Trotaconventos

¡Ay muerte! ¡Muerta seas, bien muerta y malandante!

¡Matásteme a mi vieja! ¡Matárasme a mí antes!

Enemiga del mundo, no tienes semejante:

de tu memoria amarga nadie hay que no se espante. 4

Al que hieres tú, Muerte, nadie lo salvará,

humilde, bueno, malo, noble, no escapará;

a todos te los llevas, diferencia no habrá,

tanto el Rey como el Papa ni chica nuez valdrá; 8

no respetas parientes, señorío, amistad;

con todo el mundo tienes continua enemistad,

no existe en ti el amor, clemencia, ni piedad,

sino dolor, tristeza, mucha pena y crueldad. 12

Jamás nadie de ti se ha podido esconder

y ninguno ha podido contigo contender,

la tu venida triste no se puede entender;

cuando llegas, no quieres a ninguno atender. 16

Dejas el cuerpo yerto a gusanos en huesa,

el alma la separas del cuerpo con gran priesa,

no está el hombre seguro de tu carrera aviesa,

de hablar sobre ti, muerte, espanto me atraviesa; 20

eres de tal manera del mundo aborrecida

que, por bien que lo quieran al hombre, aquí, en la vida,

al punto que tú llegas con tu mala venida,

todos huyen de él luego, como de res podrida; 24

aquellos que gustaban en vida su compaña

aborrécenlo muerto, como a una cosa extraña,

sus parientes y amigos, todos le tienen saña,

todos huyen de él, como si fuese araña; 28

señores, no queráis ser amigos del cuervo:

temed sus amenazas y no cumpláis su ruego.

El bien que hacer pudiereis hacedlo luego, luego,

que moriréis mañana, pues la vida es un juego. 32

Juan Ruiz: Libro de buen amor

(Versión modernizada de Nicasio Salvador Miguel) (Fuente: http://alhablaprofe.blogspot.com.es)

TEMAEl tema del texto es el desprecio a la muerte por su poder destructivo sin tener en cuenta nada, la muerte como igualadora de todo el mundo.

ORGANIZACIÓN

El fragmento puede estructurarse en tres partes:

1. Los dos primeros versos, en los que el poeta, a través de una apóstrofe con la que se dirige a la muerte, relaciona esta con la ausencia de la Trotaconventos, a la que llama de una manera cariñosa “mi vieja”.

2. Del verso 3 al 28 reflexión sobre el poder de la muerte y sus efectos. Podemos dividirla a su vez en dos partes:

a) Poder igualatorio de la muerte: se lleva igual a ricos que a pobres, nobles y humildes. Nadie escapa a su poder.

b) Poder destructivo de la muerte. Efectos que causa en el muerto (cuerpo yerto, lleno de gusanos, separa el alma del cuerpo) y en quienes lo rodean: el mundo la aborrece y huye de las personas muertas, aunque sean queridas.

3. Los cuatro últimos versos: nos aconseja temer a la muerte y a poner nuestra vida en orden, porque la muerte llegará pronto.

Comentario de texto:

a) Localización

b) Razona a qué género y subgénero pertenece.

c) Análisis métrico: medida, rima, tipo de rima. ¿Cómo se llama esta estrofa?

d) Recursos literarios que aparecen en el fragmento.

a) Este fragmento está extraído de El libro de Buen Amor, escrito por Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, obra larga y compleja que incluye pequeños relatos en verso (cuaderna vía principalmente), textos en prosa, composiciones líricas, parodias, etc., y cuyo hilo conductor lo constituye la autobiografía ficticia del autor, que recurre a la ironía para unir didactismo y humor. Está compuesto en el s. XIV y pertenece al Mester de Clerecía.

b) A pesar del carácter narrativo de toda la obra, en este fragmento Juan Ruiz expresa un sentimiento de dolor por la muerte de un ser querido (Trotaconventos), de angustia y miedo por la fugacidad de la vida. Por lo tanto, al expresar sentimientos, pertenece al género lírico y se trata de una elegía o planto, nombre con el que se conocía en el siglo XIV este subgénero lírico.

Se da una visión de la muerte como igualadora entre ricos y pobres a la hora de morir, que detrás de ella solo queda espanto y todos le tienen miedo, en definitiva ve la muerte como algo negativo y en ningún momento nombra la felicidad que la mentalidad medieval creía que existía detrás de la muerte, es decir se empieza a dudar de la vida después de la muerte.

Esta visión de la vida y de la muerte no son propias de la mentalidad medieval y menos del clero.

c) Está formado por ocho estrofas con una idéntica estructura métrica:

14 A/14 A/ 14 A/ 14 A

Es decir, son versos alejandrinos monorrimos, con rima consonante. Los versos tienen una cesura central, es decir están formados por dos hemistiquios de 7 sílabas cada uno. Se trata de una estrofa denominada cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo.

d) En este poema podemos encontrar algunos ejemplos de recursos estilísticos como los siguientes:

Personificación continua de la muerte: Jamás nadie de ti se ha podido esconder, / cuando llegas, no quieres a ninguno atender, /no respetas parientes, señorío, amistad, con todo el mundo tienes continua enemistad…

Anáfora: no, no, no , en los versos 9,11 y 19, haciendo hincapié en el carácter negativo de la muerte

Enumeraciones: humilde, bueno, malo, noble, no escapará, /no respetas parientes, señorío, amistad,/ no existe en ti el amor, clemencia, ni piedad, sino dolor, tristeza, mucha pena y crueldad.

Las enumeraciones traen asociada la asíndeton: ausencia de conjunciones como nexos. En las estrofas 1, 2 y 3 principalmente.

Antítesis: Haces al que es muy rico yacer en gran pobreza, no existe en ti el amor, sino dolor…/ bueno, malo, / del mundo aborrecida …que, por bien que lo quieran, etc.

Metáforas: Enemiga del mundo,/ pues la vida es un juego, El cuervo (la muerte)

Comparaciones: todos huyen de él luego, como de res podrida,/ todos huyen de él, como si fuese araña, / aborrécenlo muerto, como a una cosa extraña.

Hipérbaton: Jamás nadie de ti se ha podido esconder, (jamás nadie se ha podido esconder de ti) / no está el hombre seguro de tu carrera aviesa, (el hombre no está seguro de tu…) / la tu venida triste no se puede entender (no se puede entender la tu venida triste)

e) Comentario crítico

Personalmente o desde mi punto de vista o en relación al tema y al tratamiento que el autor le da en este texto… todas estas fórmulas servirían para introducir la parte más personal y subjetiva del comentario, aquella en la que tenéis que demostrar vuestra madurez. Está claro que debéis hablar de la concepción que tenéis vosotros y la sociedad actual de la muerte, de cómo ese concepto quizás se haya ido dejando de lado porque no interesa pensar en él, o de cómo se ha banalizado a través de fiestas como Halloween y demás. En fin, que cada uno aporte lo que crea, eso sí de una manera clara, concisa, razonada y bien redactada

EJEMPLO 2 (clic)

EJEMPLO 3 (clic)

Cómo murió Trotaconventos

¡Ay muerte! ¡Muerta seas, bien muerta y malandante!

¡Matásteme a mi vieja! ¡Matárasme a mí antes!

Enemiga del mundo, no tienes semejante:

de tu memoria amarga nadie hay que no se espante. 4

Al que hieres tú, Muerte, nadie lo salvará,

humilde, bueno, malo, noble, no escapará;

a todos te los llevas, diferencia no habrá,

tanto el Rey como el Papa ni chica nuez valdrá; 8

no respetas parientes, señorío, amistad;

con todo el mundo tienes continua enemistad,

no existe en ti el amor, clemencia, ni piedad,

sino dolor, tristeza, mucha pena y crueldad. 12

Jamás nadie de ti se ha podido esconder

y ninguno ha podido contigo contender,

la tu venida triste no se puede entender;

cuando llegas, no quieres a ninguno atender. 16

Dejas el cuerpo yerto a gusanos en huesa,

el alma la separas del cuerpo con gran priesa,

no está el hombre seguro de tu carrera aviesa,

de hablar sobre ti, muerte, espanto me atraviesa; 20

eres de tal manera del mundo aborrecida

que, por bien que lo quieran al hombre, aquí, en la vida,

al punto que tú llegas con tu mala venida,

todos huyen de él luego, como de res podrida; 24

aquellos que gustaban en vida su compaña

aborrécenlo muerto, como a una cosa extraña,

sus parientes y amigos, todos le tienen saña,

todos huyen de él, como si fuese araña; 28

señores, no queráis ser amigos del cuervo:

temed sus amenazas y no cumpláis su ruego.

El bien que hacer pudiereis hacedlo luego, luego,

que moriréis mañana, pues la vida es un juego. 32

Juan Ruiz: Libro de buen amor

(Versión modernizada de Nicasio Salvador Miguel) (Fuente: http://alhablaprofe.blogspot.com.es)

TEMAEl tema del texto es el desprecio a la muerte por su poder destructivo sin tener en cuenta nada, la muerte como igualadora de todo el mundo.

ORGANIZACIÓN

El fragmento puede estructurarse en tres partes:

1. Los dos primeros versos, en los que el poeta, a través de una apóstrofe con la que se dirige a la muerte, relaciona esta con la ausencia de la Trotaconventos, a la que llama de una manera cariñosa “mi vieja”.

2. Del verso 3 al 28 reflexión sobre el poder de la muerte y sus efectos. Podemos dividirla a su vez en dos partes:

a) Poder igualatorio de la muerte: se lleva igual a ricos que a pobres, nobles y humildes. Nadie escapa a su poder.

b) Poder destructivo de la muerte. Efectos que causa en el muerto (cuerpo yerto, lleno de gusanos, separa el alma del cuerpo) y en quienes lo rodean: el mundo la aborrece y huye de las personas muertas, aunque sean queridas.

3. Los cuatro últimos versos: nos aconseja temer a la muerte y a poner nuestra vida en orden, porque la muerte llegará pronto.

Comentario de texto:

a) Localización

b) Razona a qué género y subgénero pertenece.

c) Análisis métrico: medida, rima, tipo de rima. ¿Cómo se llama esta estrofa?

d) Recursos literarios que aparecen en el fragmento.

a) Este fragmento está extraído de El libro de Buen Amor, escrito por Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, obra larga y compleja que incluye pequeños relatos en verso (cuaderna vía principalmente), textos en prosa, composiciones líricas, parodias, etc., y cuyo hilo conductor lo constituye la autobiografía ficticia del autor, que recurre a la ironía para unir didactismo y humor. Está compuesto en el s. XIV y pertenece al Mester de Clerecía.

b) A pesar del carácter narrativo de toda la obra, en este fragmento Juan Ruiz expresa un sentimiento de dolor por la muerte de un ser querido (Trotaconventos), de angustia y miedo por la fugacidad de la vida. Por lo tanto, al expresar sentimientos, pertenece al género lírico y se trata de una elegía o planto, nombre con el que se conocía en el siglo XIV este subgénero lírico.

Se da una visión de la muerte como igualadora entre ricos y pobres a la hora de morir, que detrás de ella solo queda espanto y todos le tienen miedo, en definitiva ve la muerte como algo negativo y en ningún momento nombra la felicidad que la mentalidad medieval creía que existía detrás de la muerte, es decir se empieza a dudar de la vida después de la muerte.

Esta visión de la vida y de la muerte no son propias de la mentalidad medieval y menos del clero.

c) Está formado por ocho estrofas con una idéntica estructura métrica:

14 A/14 A/ 14 A/ 14 A

Es decir, son versos alejandrinos monorrimos, con rima consonante. Los versos tienen una cesura central, es decir están formados por dos hemistiquios de 7 sílabas cada uno. Se trata de una estrofa denominada cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo.

d) En este poema podemos encontrar algunos ejemplos de recursos estilísticos como los siguientes:

Personificación continua de la muerte: Jamás nadie de ti se ha podido esconder, / cuando llegas, no quieres a ninguno atender, /no respetas parientes, señorío, amistad, con todo el mundo tienes continua enemistad…

Anáfora: no, no, no , en los versos 9,11 y 19, haciendo hincapié en el carácter negativo de la muerte

Enumeraciones: humilde, bueno, malo, noble, no escapará, /no respetas parientes, señorío, amistad,/ no existe en ti el amor, clemencia, ni piedad, sino dolor, tristeza, mucha pena y crueldad.

Las enumeraciones traen asociada la asíndeton: ausencia de conjunciones como nexos. En las estrofas 1, 2 y 3 principalmente.

Antítesis: Haces al que es muy rico yacer en gran pobreza, no existe en ti el amor, sino dolor…/ bueno, malo, / del mundo aborrecida …que, por bien que lo quieran, etc.

Metáforas: Enemiga del mundo,/ pues la vida es un juego, El cuervo (la muerte)

Comparaciones: todos huyen de él luego, como de res podrida,/ todos huyen de él, como si fuese araña, / aborrécenlo muerto, como a una cosa extraña.

Hipérbaton: Jamás nadie de ti se ha podido esconder, (jamás nadie se ha podido esconder de ti) / no está el hombre seguro de tu carrera aviesa, (el hombre no está seguro de tu…) / la tu venida triste no se puede entender (no se puede entender la tu venida triste)

e) Comentario crítico

Personalmente o desde mi punto de vista o en relación al tema y al tratamiento que el autor le da en este texto… todas estas fórmulas servirían para introducir la parte más personal y subjetiva del comentario, aquella en la que tenéis que demostrar vuestra madurez. Está claro que debéis hablar de la concepción que tenéis vosotros y la sociedad actual de la muerte, de cómo ese concepto quizás se haya ido dejando de lado porque no interesa pensar en él, o de cómo se ha banalizado a través de fiestas como Halloween y demás. En fin, que cada uno aporte lo que crea, eso sí de una manera clara, concisa, razonada y bien redactada

EJEMPLO 2 (clic)

EJEMPLO 3 (clic)

Para conocer mejor "El libro de buen amor"

Reportaje El País : Clérigo devoto busca hembra placentera

(De imprescindible lectura para entender la ambigüedad de la obra)

Consejos para un galán: exemplo del pintor Pitas Payas

Versión musical por Paco Ibáñez:

Opción para valientes: versión original de "El libro de buen amor"

Opción para cobardes: versión infantil de "El libro de buen amor"

(De imprescindible lectura para entender la ambigüedad de la obra)

Consejos para un galán: exemplo del pintor Pitas Payas

Versión musical por Paco Ibáñez:

Opción para valientes: versión original de "El libro de buen amor"

Opción para cobardes: versión infantil de "El libro de buen amor"

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)